前言:為什麼豐田能稱霸全球?

當我們談到全球製造業的標竿企業時,豐田汽車絕對是不可忽視的存在。即使現在號稱是電動車的時代,但全球最賺錢的車業仍然是豐田汽車。

但你有沒有想過,豐田的成功秘訣到底是什麼?

稻垣公夫在《深思快想》這本書中,深入研究豐田的人才培育方式後發現:關鍵不在於設備或技術,而在於「思考力」。他提出了一個核心概念:

深思快想 = 深入思考 + 快速看透本質

有趣的是,雖然書名叫《深思快想》,但內容更聚焦在「深思」這個環節。作者認為,只有先學會深度思考,才能培養出快速判斷的直覺能力。

那麼,我們的大腦到底是如何運作的?為什麼大多數人都停留在表面思考?讓我們一步步拆解。

重點摘要

- 深思快想的核心概念:稻垣公夫認為豐田的成功關鍵在於「思考力」,並提出「深思快想 = 深入思考 + 快速看透本質」。只有透過深度思考才能培養快速判斷的直覺能力。

- 理解的本質與優勢:理解是將已知與未知連結起來,這能避免死記硬背,增強記憶,並使反應更迅速、創新更容易。

- 實踐深思快想的方法:包括從日常生活中觀察思考、建立類比資料庫、進行跨領域閱讀,透過這些習慣逐步培養深度思考與快速反應的能力。

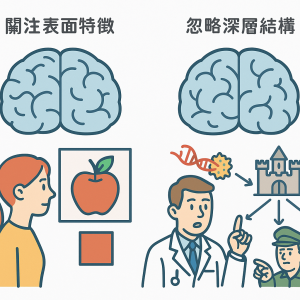

第一層次:認識大腦的思考盲點

人腦的表面化傾向

人類大腦有個天生的特性:傾向於關注事物的表面特徵,而非深層結構。

我們更容易被顏色、形狀、氣味等具體細節吸引,卻很難看穿事物背後的因果關係。這就是為什麼許多人在面對複雜問題時,會陷入思考困境。

經典測驗:兩個看似不同的問題

讓我用書中一個有趣的心理測驗來說明這個現象:

問題A:醫學難題 假設你是醫生,病患得了嚴重胃部惡性腫瘤。患者無法手術,但不切除腫瘤就會死亡。現在有一種雷射光束,高強度可以摧毀腫瘤,但會傷害健康組織;低強度不會傷害健康組織,但無法摧毀腫瘤。該怎麼辦?

問題B:軍事策略 某獨裁者佔領小國中央,四周道路呈放射狀延伸。反抗軍想推翻獨裁者,但道路埋有地雷,人多會引爆,人少又無法成功。該如何行動?

答案背後的洞察

兩個問題的解決方案其實完全相同:

- 醫學問題:從不同角度發射低強度雷射,在腫瘤處匯聚成高強度

- 軍事問題:將軍隊分成小隊,從不同道路前進,最後匯合攻打

令人驚訝的是,在美國大學的測試中,能看出這兩個問題本質相同的人不到10%。為什麼?

因為我們被表面的專業術語迷惑了。當看到「手術」、「雷射」、「腫瘤」時,大腦就開始想:「我又不是學醫的,怎麼可能知道?」

這個實驗完美證明了作者的觀點:人腦第一時間只關心表面特徵和表面關係,而看不到更深層的因果關係或結構相似性。

第二層次:什麼是真正的「理解」?

理解的本質:連結已知與未知

作者給出了一個精準的定義:

理解就是把已知的事情和新事物連結起來

這個定義直接點出了深度學習的核心機制。當新事物能與越多已知事物建立連結,理解就越深刻;反之則只是表面認知。

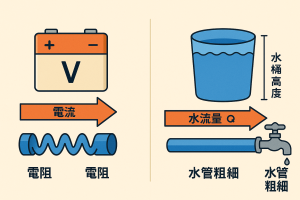

實例:用水流理解電流

還記得國中物理的歐姆定律嗎?V(電壓)= I(電流)× R(電阻)

對大多數人來說,「電流」是個抽象概念,看不到也摸不到。但如果我們用熟悉的「水流」來類比:

- 水桶高度 = 電壓(位能差)

- 水流量 = 電流(單位時間流量)

- 水管粗細 = 電阻(阻礙程度)

當我們成功建立這個連結,電流就從「未知」變成「已知」,未來還能用來理解其他電學概念。

深刻理解的三大優勢

基於這個認知框架,我歸納出深刻理解的三個關鍵優勢:

1. 不容易遺忘 因為與既有知識網絡緊密連結,避免了單純死記硬背的困境。

2. 反應更迅速

遇到相似問題時,可以快速調用既有的思考模式,省去重新分析的時間。這就是為什麼專家的直覺往往比新手的深思更準確。

3. 更容易創新 當我們建立了豐富的知識連結,就更容易從其他領域借用解決方案,產生創新突破。

第三層次:如何培養深思快想的能力?

策略一:從日常生活開始練習

與其挑戰艱深的學術問題,不如從身邊的現象開始思考。生活中的問題與我們有強烈連結,更容易建立深刻理解。

經典案例:捷運站的樓梯設計

你有沒有注意過,捷運站上下樓梯的寬度不同?

最初觀察:上樓梯比較寬,可能是因為上樓比較慢,需要更大空間。

深入思考:等等,有時候是下樓梯比較寬啊!

重新定義問題:不是上下樓的差異,而是進站vs.出站的差異。

核心洞察:

- 出站較寬:乘客一次性大量湧出,需要快速疏散

- 進站較窄:乘客陸續到達,不需要太大空間

這個思考過程展示了從表面觀察到深層理解的完整路徑。

策略二:跨領域借鏡,突破知識藩籬

愛因斯坦說過:「創造力的秘訣在於隱藏構想來源。」

這句話的深層含義是:真正的創新往往來自跨領域的知識整合。

創新的三個層次:

- 從自己領域借靈感 → 剽竊模仿

- 從相鄰領域借點子 → 微創新

- 從不相關領域借概念 → 革命性創新

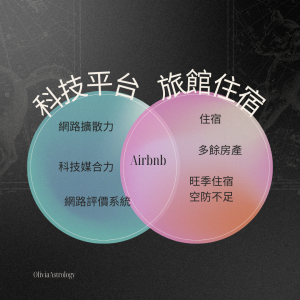

案例分析:Airbnb的跨界思維

Airbnb的成功就是跨領域思維的經典案例:

既有元素:

- 民宿概念(旅遊業)

- 網路訂房平台(科技業)

創新整合: 何不把民宿搬到網路平台上?

這個「靈機一動」創造了市值數百億美元的企業。背後的邏輯就是:將不同領域的成熟解決方案,重新組合應用到新的問題場景中。

實踐心得:建立你的深思快想系統

讀完這本書,我建議你可以從三個方面開始實踐:

每日觀察練習

選擇一個生活中的現象,問自己「為什麼會這樣?」持續思考一週,你會發現很多有趣的洞察。

建立類比資料庫

遇到新概念時,主動尋找熟悉事物來類比。把這些類比記錄下來,逐漸建立你的「理解工具箱」。

跨領域閱讀

定期閱讀完全不同領域的內容。不求精通,但求建立連結。你永遠不知道哪個意外的連結會帶來突破。

結語:從深思到快想的修練之路

《深思快想》告訴我們一個重要道理:真正的「快想」並非天賦,而是長期「深思」訓練的結果。

當我們習慣深入思考日常問題,建立豐富的知識連結網絡,自然就能在關鍵時刻快速看穿事物本質。

這不只是一種思考技巧,更是一種人生態度:保持好奇心,追問事物背後的原理,勇於跨界尋找靈感。

在這個資訊爆炸的時代,能夠深思快想的人,將會是最有競爭優勢的人。

延伸閱讀: