前言

2014~2018年,我結束了在台積電的職涯。感謝台積電讓我累積了不少資本,加上過去幾年採用簡單的投資策略,投資算是略有小成。也因為這樣,我對自己的投資績效開始有了信心,離開台積電後,決定試試看當「全職投資者」。殊不知這之後的經歷,其實是市場幫我上的另一堂課。

重點摘要

- 避免投資詐騙的三問:無風險+高報酬的投資往往是詐騙,投資前應確認是否在自己的能力圈內,並評估自己是否能承受最壞的結果。

- 心態與風險控制的重要性:全職投資者缺乏穩定收入容易導致焦躁和不理性的決策;分散投資和控制風險是避免財務毀滅的關鍵。

- 學習與反思的價值:被騙雖然是一種學習經驗,但更重要的是防患於未然,從他人的經驗中吸取教訓,避免重蹈覆轍。

失去現金流,投資變了樣

在台積電雖然工作辛苦,卻提供了穩定的現金流。當時,我採取的是偏向古典派的「價值投資法」——選擇有價值的標的,等到價格落入低價區間後買入,再耐心等待價值發酵。

這樣的策略在幾年內奏效,年化報酬超過20%。因此,我建立了對自己投資能力的信心,也認為憑藉存下的本金和穩定績效,不但能應付生活開銷,甚至能持續累積資產。

但真正開始全職投資後才發現,我真的把事情想得太簡單了。

過去我的投資策略講求「穩」與「等」。透過層層篩選,確認標的價值後才買進,然後靜候市場回歸。但當我失去主動收入後,內心的不安感壓倒了理智,投資節奏也因此失衡。

我開始焦躁,無法再等待半年、一年再收網。雖然現金仍充足,但我對帳戶資金進帳的渴望卻與日俱增。也因此,我的投資步調開始失控,績效也變得不穩。

或許,這就是我踏入陷阱的起點。

我遇見了EXP Asset,我知道怪怪的,但我還是投進去了

我怎麼知道EXP Asset這個平台

在不安的情況維持半年後,我透過臉書知道了EXP Asset這個投資平台。

EXP Asset 是一個用比特幣投資的平台。在知道EXP Asset前我完全沒有虛擬貨幣的相關投資經驗。

而EXP Asset 描述的投資獲利也非常誘人,它宣稱的投報率:

- 每日分潤 1%投資人被告知每天可獲得投資金額的 1% 作為分潤。

- 4 個月總報酬 20%平台宣稱,投資 4 個月(約 120 天)後,總共可獲得 20% 的淨利。例如,投資 100 萬元,4 個月後可領回 120 萬元。

- 年化報酬率高達 60%根據上述每日 1% 分潤及 4 個月 20% 的報酬計算,換算年化報酬率約為 60%。

另外還有其他拉人進入這個投資平台的獎金-「單軌制」與「雙軌制」,其規則極其複雜,但用一句簡單的話可以說:「拉越多人賺越多!」

而這麼高的報酬,平台宣稱獲利來源為以下:

- 加密貨幣套利交易(Crypto Arbitrage)→ 聲稱利用各大交易所之間的價格差,進行「低買高賣」套利,創造穩定獲利。

- 自動化量化交易系統(AI Trading Bot)→ 強調有「AI 自動交易機器人」,24 小時進行高頻交易,無需人工操作,就能穩定每天獲利 0.5%~1%。

- 多幣種資產配置策略(Diversified Crypto Portfolio)→ 宣稱團隊會依市場走勢動態配置 BTC、ETH、XRP 等主流幣,降低風險並擴大利潤。

我雖然心中有警鈴,但因為推薦者是我熟識的朋友的同學,加上近半年收入不穩,又被高報酬誘惑,最終我關掉了理智的警報器,甚至放下了道德底線。

『我知道這很可能是龐氏騙局,但只要撐一年就回本!』

『這平台都三年了,總不會我一投就爆吧?』

『不拉人就沒道德疑慮吧?』

投資進去了,然後爆了

利益薰心的我換了1萬5千美金的比特幣,然後投資了1萬美金的比特幣進去。

然後不出所料不負眾望,這個平台在我投入短短3個月後就爆了!

跟所有的詐騙一樣,網站開始登入不進去,宣稱是受到駭客攻擊,下個月就會處理好了!

然後就沒有然後了,網站直接消失。

這時候我也知道,我遇到了人生第一次詐騙。

與其說痛苦,更像羞愧。雖然我與太太充分討論過此投資,她雖反對,但被我說服。事發後她並未責怪我,但每當她問我追討進度時,我內心滿是愧疚。

還好,我的理智尚存。這筆虧損未傷筋動骨,另外那 5 千美元的比特幣後來投資有成,也部分補回損失。

事後回頭看,我到底錯在哪?

網路上的光鮮亮麗不一定是事實

我不僅詢問朋友,也研究了平台成員的發文。他們曬出考察礦場的照片、分享投資獲利故事,看起來可信度十足。

但我後來才體悟到:你在網路上看到的一切,都是他們想讓你看到的。或許出於虛榮,或許是業績壓力。

真正有錢的人,不會炫富。

真正快樂的人,也不需透過分享證明。

這好的一面可能是發文者部份的生活,也有可能是演戲出來的。

所以我們不該為這些內容焦躁:「他年紀比我小,卻賺得比我多,我是不是很沒用?」;

也不應該為了這些網路的創作內容而盲從:「他開豪車吃大餐,過這麼好的生活!跟著他學習應該沒有錯吧?」

這些美好的場景,往往都只是行銷的陷阱。

事實上,真正的有錢人或是過得幸福快樂的人,絕對不會分享自己的生活如暴發戶般。

僥倖心態:我不會這麼衰吧?!

其實在研究的過程中已經覺得不對勁了,但卻還是抱持著僥倖的心態,心想就算這是龐式騙局,但只要可以撐超過一年,我就不會虧了!

但實際上一但落入龐式騙局的圈套後,虧損就成為了必然性而非隨機性。

因為當你決定踏入騙局的風險中,就代表雙眼已經被利益蒙蔽了。

所以事後復盤,我也確定了就算真的EXP Asset平台撐超過一年,我也不會獲利了結。

因為到了那個時候,「帳戶」上的利潤已經很可觀了,而且我會期待它繼續複利越滾越大!

所以我成功獲利了結,及時抽身的機率可以說在我決定踏入後就等於零。

所以面對這種「騙局型」的風險,千萬不要有僥倖心態。這類的騙局往往掌握人的心理,又一環扣一環,只要走進去,沒有被扒層皮就走出來幾乎不可能。

天下真的沒有白吃的午餐,比較多的是白癡的午餐

投資策略也有「承載力」——

當一個策略簡單、好懂又報酬高,就會有大量資金湧入,最終導致策略失效。

舉一個最近遇到的例子。近期在網路上有人在推廣當二房東,只要花少少的改裝費用,就可以提高租屋的投資報酬率,甚至在他的例子中,年化報酬率高達40~50%!

首先我不談這位人士的投資報酬率公式是錯誤的,用錯誤的定義算出高額的報酬率,誤導大家。

也不深究他所列舉的租金與成本合理不合理。

讓我們回到策略乘載力的本質,假設當二房東真的這麼簡單,且又這麼賺錢,

那為什麼天天在接觸房市的永X房屋、住X不動場、信X房屋,很少聽到他們在做這件事情賺大錢?

反而他們的業務員都在賣房,包租代管這方面就我接觸到的業務員,能力比起銷售差了少?

若這個真的是有效且簡單的方法,那應該會有大量的人加入。

但目前看起來,市場上的「房市專家」並沒有大量投入。

根據策略乘載力,這有兩種可能

1.其實這個策略很難,所以加入的門檻很高,才會這麼少人加入

2.其實這個策略沒有這麼賺錢,所以真正懂行的才沒有興趣

果不其然,和業界人士深療後的確不看好這個策略。

那問到究竟對方是怎麼賺錢的?

業界人士只有冷冷地回答:「他的課程收費很貴。」

所以追根究柢,不可能有簡單又好賺的事情。

簡單又高報酬的機會,十之八九是騙局,剩下的一成也會很快失效。

巴菲特說的沒錯:不懂的東西不要碰

回到2018的時間點,當時的我對於虛擬貨幣是一竅不通。

唯一接觸到的是還在台積電開會時,會議中有討論是否要因為挖礦顯卡的需求增加產能。

巴菲特曾經說過

“Never invest in a business you cannot understand.” 「永遠不要投資在你無法理解的事業上。」 “Risk comes from not knowing what you’re doing.” 「風險來自於你不知道自己在做什麼。」

如果我當初對於虛擬貨幣有更多的了解,我就知道EXP Asset宣稱的報酬率根本不合理!

在幣圈中的波動遠不及EXP Asset承諾的報酬,

那EXP Asset到底拿什麼來支付投資者?

如果我對於我要投資的項目有更深的了解,

或許我就能把風險看得更清楚。

這個教訓後,我對投資的幾個改變

我不適合當全職投資者

在有正職收入時,我的投資風格是穩健不躁進的。

但當我沒有了正職收入,儘管有不少的存款當底氣,但我對金流的重視增加了我的不安全感。

也因為這樣做出了許多錯誤的決策。

在這次的事件中,我領悟到的了其實我不適合當全職投資者。

因為對我來說最大的風險不是技術層面的風險,

也不是資金層面的風險,

最大的風險,其實是心態上的風險。

投資是一件很有趣的事情,

對我來說他有一半是數學與科學,充滿理性務實的一面;

但另一半卻是哲學與心理學,是屬於藝術的那一面。

我們可以推估公司的獲利,但卻難以衡量市場對這間公司的期待值有多高。

而股價的主要推手恰恰是這社會心理學的部分。

回到個人投資,我可以找到或創造一套投資方法,

但能不能有紀律的執行,這個方法適不適合自己,卻是要回到初心。

你決定靠技術分析投資,這很好!但技術分析告訴你要認賠了,你不願向市場低頭。

那可能這個方法與你「心性不合」,你需要另外找方法。

有工作收入時績效不錯,但沒有穩定收入後我的投資就像野獸,

橫衝直撞不顧風險,那代表全職投資並不適合我。

專注自己的能力圈

這句話在這個例子中不再是口號,而是實實在在的教訓。

當自己想要貪快錢,跨足自己完全不熟悉的領域時,

這時候就是要給市場繳交學費的時候了。

而我,在這次事件中繳了一萬美金的學費。

在這之後其實我並沒有完全學習到教訓,我仍然又投資了一個風險極高,且我不熟悉的標的。

最後的結局也是一樣的虧損到一乾二淨。(這有機會也可以再寫一篇警示文章)

但經過這兩次嘗試之後,我真的深刻且親身體驗的學習到-你不好好學習,就想跨出你的能力圈投資,那市場就會用鐵拳教育你。

被騙也是種學習,但我寧願不要被騙

有人問:「一萬美元對你真的損失很大嗎?」

當時或許還好,但加上時間複利效應,那就是幾十萬甚至百萬的差距。

這次的教訓讓我學會:有些損失,不是不能承受,而是不值得。

省下的錢,在時間的複利下,價值驚人。

假如我的一萬美金都放在比特幣,時至今日約是十萬美金;

假如投資到我的老東家台積電,時至今日是四萬美金;

假入投資到大盤型的ETF,時至今日是兩萬多美金……

是的,雖然我真的有學到東西,但很多事情你是不需要親自體驗也可以學習的,

你是不必要付出這個學費的!

比如在做決定之前多查資料、或是看看真的值得信賴的文章,比如這篇。

省下來的錢在時間複利下,會是一個驚人的數字!

我認為投資有一句話講得很對:「不虧,先贏一半。」

回到那個重要的投資觀念-當虧損20%後,要回本需要更加努力再賺25%才夠。

我沒有避開風險,但我有控制風險

在這個事件中,我認為唯一一個做好的地方,就是我有控制風險,只選擇投資了當時資產的一小部分進去。

塔雷伯在他的書中《反脆弱》提到:「你可以熱愛風險,但必須完全避免毀滅。」

再另一本書《致富心態》中,作者摩根·豪瑟以「俄羅斯輪盤」作為比喻,強調在投資時應避免承擔可能導致毀滅性後果的風險。

他指出,即使某項投資的成功機率高達95%,但若失敗的5%機率可能導致財務毀滅,那麼這樣的投資風險仍然不值得承擔。這就像俄羅斯輪盤遊戲,雖然中獎的機率較高,但一旦失敗,後果將是致命的。因此,無論潛在的回報多麼誘人,都不應該冒著可能毀滅的風險。

追求財務成長固然需要承擔風險,但應該避免那些可能讓你一敗塗地的風險。

這也大大的影響了我後續的投資策略-再怎麼看好的標的我都不會all in。分散投資的資金到不同標的,已經是我執行投資的過程中必定會考量的項目。

做任何投資前的三問,過濾是否為詐騙

第一問:無風險+高報酬=詐騙

假設對方不斷強調沒有風險、或是低風險,但可以帶來豐沛的報酬。

不用懷疑,這100%是詐騙。

除了上述提到投資策略承載力的問題外,你也可以問問自己

「這麼好康的事情,為何找上非親非故的我?」

「這麼好康的事情,你自己有壓身家去投資嗎?」

我有信心,這些答案不是沒有就是講不出所以然。

第二問:這個東西我懂嗎?是否在我的能力圈?

並不是不在能力圈的投資就是詐騙,而是超出能力圈的投資,你會無法判斷是否為詐騙。

至於要怎麼確認自己是否初步了解?

我的方法很簡單,找一個對這個也完全不懂的朋友,試著在5分鐘內教會他。

如果他也聽得懂,那我就認為你已經初步掌握這個領域的能力。

第三問:我能承受最壞的結果嗎?

這是「投資前自問三問」中,最關鍵的一問。

我們太常在「潛在獲利」中迷失,卻忘了最壞情況會讓自己怎麼樣。

你可以問自己——

「如果這筆錢全賠了,我的生活會變得怎麼樣?」

「這樣的損失,我要花多久才能賺回來?」

如果你的答案是:我會後悔一輩子,那這筆錢就不該動用。

這不是保守,而是成熟。

風險不是要你遠離投資,而是讓你評估自己有沒有穿防彈衣就衝進槍林彈雨。

後記:平台倒閉後的現況

平台在2019年倒閉,雖然有成立自救會,但與所有的詐騙案一樣,離開你的錢再也回不來了。

雖然自救會也有請律師,控告在台灣的負責人,但其實在裡面的成員都知道,這只是解氣而已。

我也有潛水在自救會群組中,過了這麼多年,看起來還是有人走不出來。

我知道對我來說的小錢,可能是其他人的活命錢。

所以我可以看起來灑脫,但也同時能體會其他人的痛。

“Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards.” —— Søren Kierkegaard(索倫·齊克果,丹麥哲學家)

這句話的中文譯是「人生只能倒著理解,但要向前活。」

所以我們還是必須要走出去,

把這些血淚痛都帶著向前走。

然後總有一天我們走過了之後,

回過頭看,才能明白人生教會了我們什麼。

願我們帶著教訓,繼續往前走。願你永遠不會遇到詐騙,但如果真的遇上了,也願你比我更早醒來。

相關新聞連結:

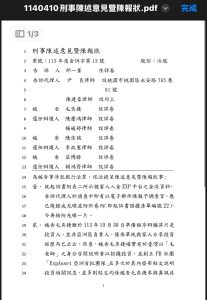

吹噓「華爾街金童」招攬投資虛擬貨幣吸金6000萬元 3人起訴

「4個月賺20%」違法吸金6262萬 北檢起訴「EXP ASSET」集團3主嫌